Mobilität

Der Sektor Verkehr ist für ein Drittel aller Treibhausgas-Emissionen in Österreich verantwortlich und der am stärksten steigende Sektor (+58 % Personenverkehr 1990-2021). Gemäß Mobilitätsmasterplan“ müssen die zurückgelegten Personenkilometern im ÖPNV von 27% im Jahr 2018 auf 40% im Jahr 2040 erhöht werden. Dies entspricht einer Erhöhung von annähernd 50%. Damit könnte mehr als 50 % des Minderungsziels im Verkehr erreicht werden. Im Falle der Verfehlung der Klimaziele schätzte der Rechnungshof mit Kosten für den Ankauf von Emissionszertifikaten von 9,214 Mrd. Euro. Dieses Geld sollte nach Ansicht der Städte heute schon vorausschauend in Österreich investiert werden, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass die Klimaziele verfehlt werden:

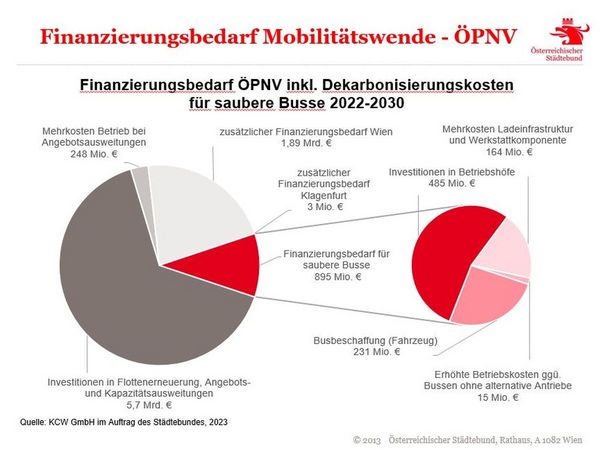

Allein in den großen Landeshauptstädten werden nach Erhebungen des Städtebundes bis 2025 Investitionsbedarfe für Flottenerneuerung, Angebotsausweitungen und Kapazitätsausweitungen in Höhe von ca. 1,9 Mrd. € ausgemacht. Nach ersten Schätzungen ist mit Investitionsbedarfen von ca. 3,84 Mrd. € für den Zeitraum 2026-2030 zu rechnen. Allerdings stehen die Städte derzeit aufgrund steigender Fahrgäste (Klimaticket) und bundesrechtlicher Erfordernisse zur Umrüstung ihrer Fuhrparks derzeit dermaßen unter Druck, dass die erforderlichen Infrastrukturinvestitionen hinan gestellt werden, um den laufenden Betrieb decken zu können. Im städtischen ÖV wachsen derzeit die Ausgaben doppelt so schnell wie die Einnahmen, wie eine aktuelle Erhebung des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung – vom Juni 2023 belegt.

Die Städte brauchen heute dringend Planungssicherheit und ausreichend finanzielle Mittel, um die Angebote des öffentlichen Verkehrs in Hinblick auf die Mobilitätswende ertüchtigen zu können.

In einem ersten Schritt fordern die Städte eine Verdopplung der Bundes-Mittel für den ÖV (§ 23 FAG 2017) und eine Neuverteilung der Mittel anhand von Struktur- (Einwohne*innen, Fläche) und Erfolgsparametern.

Langfristig benötigen die Städte Planungssicherheit (auch bei Angebotsausweitungen) und eine verlässliche Höhe für ÖV-Finanzierungen. Dies fordert der Städtebund auch in den aktuellen FAG-Verhandlungen. Dafür müssen zwingend die Finanzzuwendungen des Bundes zur ÖPNV-Finanzierung erhöht werden, da ansonsten die Städte nicht in der Lage sind, heute anstehende Entscheidungen in Angriff zu nehmen. Neben einer Verdopplung der derzeitigen Finanzzuweisungen des Bundes gem. §23 FAG 2017 zur Abdeckung gestiegener laufender Kosten, sollen Infrastrukturinvestitionen (in Form eines Fonds für große Infrastrukturvorhaben in Anlehnung an den Agglomerstionsfonds in der Schweiz) durch eine Erhöhung der Bundesmittel ermöglicht werden. Dabei sollen objektive Maßstäbe und Kriterien bei der Mittelvergabe zur Anwendung kommen.

Vorschläge wie Aufgaben- & Effizienzorientierung sowie Planungssicherheit bei der Finanzierung des städtischen öffentlichen Verkehrs geschaffen werden könnten, hat der Städtebund

BMF und BMK in einem Gespräch am 16.03.2023 unterbreitet.

Das dabei vorgestellte Modell zur Neuverteilung der FAG-Mittel im Öffentlichen Verkehr nach Struktur- und Erfolgsparameter entstammt einer Zusammenarbeit von der TU Wien, Institut für Stadt- und Regionalforschung, und der Firma KCW GmbH, die die Methode maßgeblich mitentwickelt hat.

- Um die Klimaziele im Radverkehr (13% im Jahr 2030) zu erreichen, werden jährlich ca. 800 Mio. € benötigt. Das Förderprogramm des Bundes wurde zuletzt zwar massiv erhöht, beläuft sich derzeit aber auch lediglich auf 60 Mio. €/Jahr.

- Um Rad- und Fußverkehr im Ortsgebiet attraktiver und sicherer machen zu können, fordern die Städte mehr rechtliche Handhabe bei der Verhängung von Tempolimits, Geschwindigkeitskontrollen sowie automatisierten Ein- und Durchfahrtskontrollen.

Dieser Städtebund-Vorschlag zur Neuverteilung der Finanzzuweisungen des Bundes an die Gemeinden für die Personenverkehrsdienstleistungen gemäß §23 FAG wurde am 22.11.2023 am Infrastrukturtag der Österreichischen Raumordnungskonferenz präsentiert.

Folgende Einigung konnte mit dem Bund im Bereich der §23-FAG-Mittel bzw. im ÖV-Bereich insgesamt gemäß FAG-Paktum 2024 erzielt werden:

- Finanzzuweisungen für Gemeinden für ÖPNV (§23 FAG): + 30 Mio. €/a (= +30%)

- à statt Kriterium „Investitionen Bim/O-Bus“: „Landeshauptstädte > 100.000EW“ à neuer Vorausanteil Klagenfurt

- Schülertransporte/Gelegenheitsverkehr: + 10 Mio.€/a (ao. Anpassung der indexierten Tarife)

- Zukunftsfonds: 1,1 Mrd. €/a

- Elementarpädagogik: 45,5% (2024: 500 Mio.)

- Wohnen/Sanieren: 27,25 % (2024: 300 Mio.)

- Umwelt/Klima 27,25 % (2024: 300 Mio.): auch Maßnahmen im Verkehrsbereich /Investitionen in den ÖPNV-Ausbau können hier subsummiert werden

Dipl.-Ing. Stephanie Schwer

Stadtentwicklung und Mobilität

Tel: +43/1/4000-89970

stephanie.schwer@staedtebund.gv.at